1- كان إدريس بلمليح، الذي غادرنا فجر يوم الأربعاء 13 مارس 2013، أستاذا مبرّزا وباحثا متمكّنا من النقد العربي القديم وأدبه، مُلمّا بأحدث النظريات النقدية المعاصرة، لذلك انخرط بجدّ في تجديد أساليب تدرسهما بكلية آداب الرباط منذ التحق بها تاركا لنا أبحاثا مرجعية في موضوعها ومنهجها، من ذلك دراسته عن “الرؤية البيانية عند الجاحظ” (1984) والتي استثمر فيها بعض أهمّ مفاهيم المنهج البنيوي التكويني كما قعّد له لوسيان غولدمان، مركزا على مفهوم “رؤية العالم” لتعميق النظر في الأبعاد الفلسفية التي ميزت العصر العباسي وأثرت في فكر الجاحظ وكتاباته.

وعلى النهج نفسه واصل إدريس بلمليح مغامرته البحثية بإصدار دراسة قيّمة حول “المختارات الشعرية وتلقّيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام” (1995) وهي في الأصل أطروحته لنيل دكتوراه الدولة وظف فيها العديد من مفاهيم نظرية التلقي من أجل تمثل المسارات النظرية التي تحكمت في صناعة المختارات الشعرية في الثقافة العربية، وربطها بمختلف الأنساق الفكرية التي جعلت منها نظرية أدبية لكتابة تاريخ الأدب العربي.

ثم تواصلت رحلة البحث بنشره لدراسات أذكر من بينها: ترجمته لكتاب أمجد الطرابلسي “نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجري”، و”البنية الحكائية في رواية المعلم علي”، و”من التركيب البلاغي إلى المجال التصوري عند عبد الله راجع”، و”قراءة في القصيدة التقليدية”، و”القراءة التفاعلية: دراسات لنصوص شعرية حديثة”، وغيرها من الدراسات.

وكان للأدب الروائي في نفْس المرحوم إدريس بلمليح مكانة خاصة، فقد ترك لنا خمس روايات: “الوردة والبحر” (1985) و”القصبة” (1987) “خط الفزع” (1998)، “مجنون الماء” (2004) و”الجسد الهارب” (2007)، ورواية سادسة عنها يدور هذا الحديث أستهله بذكرى مازالت عالقة بالبال.

2- من عادتي تناول قهوة الصباح الأولى بمقهايَ المفضل بحيّ أكدال، وكنت في تلك الصباحات ألتقي إدريس بلمليح غاديا أو رائحا من وإلى مكتبه حيث يدير شؤون منشورات زاوية للفن والثقافة يخصص لها كل وقته، نتبادل التحية وما لدينا من أخبار وكنتُ حينها رئيسا لتحرير مجلة “الأدب المغاربي والمقارن” وتصدرها الجمعية المغربية للتنسيق بين الباحثين في الآداب المغاربية والمقارنة لدى منشورات زاوية. التقيت إدريس بلميح ذلك الصباح وكانت علامات التعب بادية على محياه حاملا بين يديه ملفا أخبرني أنها المسودة ما قبل النهائية لروايته الجديدة، هنأته مسبقا على إتمام كتابتها معربا له عن رغبتي في الحصول عن نسختي حال صدورها، ثم استدركت: “سي إدريس، دعني أراجع المسودة حتى ترتاح قليلا وتستعيد عافيتك”. وافق على ذلك قائلا: “اترك لي فقط بضعة أيام حتى أتمم قراءة الفصول الأخيرة وأسلمك هذه النسخة لإعادة قراءتها، يهمني معرفة رأيك”. توادعنا على هذا الأساس.

وشاء القدر أن يصلني نبأ وفاته أياما قليلة بعد لقائنا.

سمعتُ أثناء التأبين الذي نظمته له كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط من الأستاذ حسن بحراوي حديثه عن مشروع الرواية وقد بلغه، كما بلغ ربما للعديد من أصدقائه، أن عنوانها هو “احتفالية العيون”.

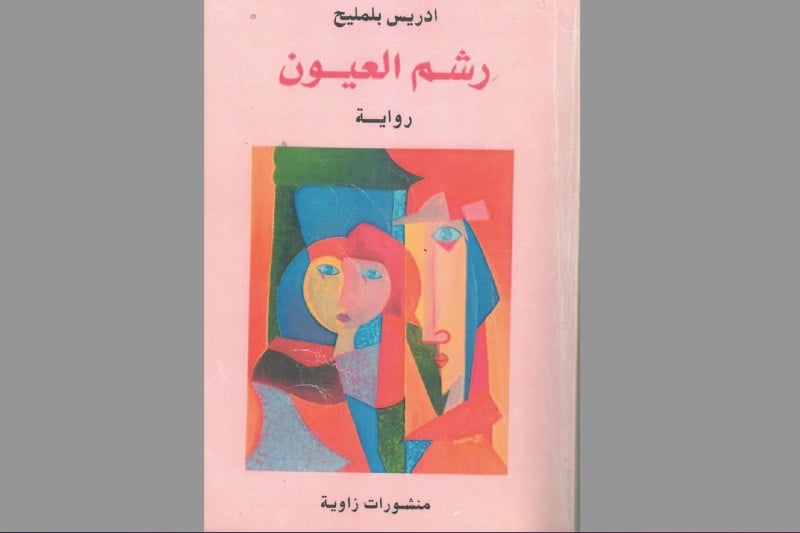

3- ثمّ إنني وقبل أيام أسعفني القدر أن أحصل على نسخة من هذه الرواية، ولعلها النسخة التي حضرها إدريس بلمليح للطبع لأنها لا تتوفر على رقم إيداع قانوني وأرادها أن تكون ضمن منشورات زاوية التي كان يشرف عليها، وأما عنوانها فهو “رشْم العيون”، وقد أفادني صديق وأديب لبيب أن عنوان الرواية هو اسم درب في مدينة فاس، كما أن أحداث الرواية تدور في جزء من هذه الحوْمة العريقة.

شرعت في قراءة الرواية بسعادة وعلى مهل.

“رشم العيون” رواية حنين، فمنذ صفحاتها الأولى يستحضر السارد مسارات من طفولة سعيدة هادئة مليئة بحب طفولي تضفي على الشخصيات مودة صافية مسكونة برغبة جامحة وبريئة، يبدو السارد -منذ مفتتح الرواية- مجبولا على شوق غامر، يهفو إليه كلما وجد لذلك سبيلا بحيّ العُيون، ولم يكن قد تهيأ بعد لمَحَبة ناهلة ولا يدري كيف وقع ذلك، ربما هي الصدفة، ومن الممكن ألا تكون محبة عابرة لأنه أصبح مهووسا بها في يقظته وحلمه. حب طفولي عارم لا يبالي بالزمن، بل يسكن في منتهى الخيال بين دروب الجنة وفي مسارب السماء.

“كانت ناهلة تمنحني معنى وجودي في هذه الفترة من حياتي الحالمة، أو إنها كانت كل وجودي” (ص 11).

يمكن اعتبار رواية المرحوم إدريس بلمليح رواية تعلّم “Bildungsroman” وهو مفهوم يستند على وصف مراحل النموّ النفسي والأخلاقي لبطل الرواية من الطفولة إلى سن الشباب وصعدا؛ ولعلّ نشأة هذا الصنف من الروايات يمكن العودة به إلى رواية “سنوات تعلم فلهلم مايستر” لغُوته، ونجدها أيضا لدى بنيامين كونستان في روايته “أدولف” و”التربية العاطفية” لفلوبير والذي قال عنها عبارته الشهيرة: “أردت أن أكتب رواية أخلاقية عن جيلي وتحديدا، رواية عن مشاعرهم. إنها رواية عن الحب، عن الشغف، لكنه شغف مُعطَّل مثل الذي نعيشه هذه الأيام”؛ وكأني برواية “رشم العيون” تتمثل هذا الأفق الذي اعتبره جورج لوكاش نموذجا مُعبرا عما أسماه برواية “خيبة الأمل”.

تتعلّق في رواية “رشم العيون” روح السارد بالمغامرة، بحيث يغدو صوتهُ مركزيا من خلال نسج علاقة ملؤها الصداقة والألفة والمحبة. هذا ما يعلنه بعبارات شفافة ووجدانية تتخطى الكتمان:

“لم تكن المحبة في ذلك الزمن شيئا نصطنعه، كانت جزءا منا، تتسرب إلى أقصى مكان من أجسادنا؛ لم نكن نعرف في هذا الزمن هذا الفرق الرهيب بين الروح والجسد” (ص 13).

كل شيء ذاتي في رواية “رشم العيون” المكان والزمن والشخصيات، بل إن الوجود كله لا يكون إلا بالمحبة؛ لذلك لا يجعل سارد الرواية من استعداداته الجوانية لحظة شرود من طفولة ناعمة ومزهوة بأحلام ملتهبة، بل يسعى في ما يحياه ويصفه قادرا على اختراق المسافات الحالمة التي يريد أن يعبرها، في خاطره أنه يحب ناهلة وفي فكره أنه سيقضي معها عمره، كل عمره وما بعده أيضا.

منْ يقرأ رواية “رشم العيون” ينعمُ بإحساس كثيف يقود إلى يقين واحد، الانشداد بنشوة وحنين إلى فاس حدّ التوحّد: زمنا وأهلا وروائحا ودروبا.

فاس في هذه الرواية تعبّر عن قلق طفوليّ جميل ورائع، على الرغم من أنه ملفوف بالألم والمعاناة وبحقائق متناقضة حدها الأدنى هيام وحدها الأقصى جنون وعَتْهٌ، وهذا حال صديقيْ السارد فؤاد وجمانة وقد بدّدهما الحب اللعين بعدما كانا قويين مندفعين في الحياة. أصبح فؤاد معتوها لا يقوى على أن تحمل رجلاه جسده النحيل، كل ذلك بعد أن ذهبت جمانة إلى فرنسا وتركته كقطّ يموء من ألمه؛ فقد خاب عشقه، وما أقسى أن يخيب عشق الرجل لامرأة قاسية لا يقوى على اللحاق بها، لا بد أن يذبل، لا بدّ أن يفنى (ص 95).

رواية “رشم العيون” رواية فوّارة بأحاسيس مرهفة تغمر كينونة شخصياتها جراء عشق يكسر النفس ويشعرها بالضيق والحيرة الكبرى منذ الطفولة المبكرة وإلى ما بعد انتقال السارد للدراسة في الجامعة وإيمانه بما جادت به الماركسية من أفكار، وتخرجه معلما في عين تاوجطات، إلى زواج ناهلة برجل يقارب أحوال أبيها في الملامح وتقدم العمر، لذلك لا يتردّد السارد وهو يلامس رجولة منكسرة في القول: “أخذت في اليبوس، كأن حياتي انتهت حين ذهبت طفولتي. كنت مراهقا جافا منطويا، أقسو على ذاتي وأحلم في الماضي” (ص107). هكذا لم يعد الصراع بين السارد وذاته التي كانت هي ناهلة، بل أصبح ضدّ الزمن الذي سيصبح موبوءا، صراع ضدّ أوهام تملّكته وسيطرت على خاطره.

4 -ما معنى أن تختصرَ رواية “رشم العيون” سيرة بطلها في لحظات الحبّ الأولى؟

لن تنفعنا مفاهيم التحليل النفسي، ولا مصطلحات سيمائيات الأهواء في فهم هذا العالم الفسيح من العواطف والنجوى، واللهفة الحارقة، التي جعلت من الحكاية في هذه الرواية، حديقة سرية لرغبات تطوي المسافات والأعوام، كما في حلم يُبقي على الحنين إلى أيام الصبا طريا بأحاسيسه ولغاته وصداقاته.

ما الذي يجعلنا نؤمن بصدف الحياة، ولماذا علينا تصديق الحواسّ من أجل مغالبة كل إحساس بالملل في العشق والهيام؟

هذا سؤالُ روايةٍ آلت شخصياتها على نفسها أن تموت في المحبّة.

سي إدريس… حيث أنت هناكَ في الأعالي، أقول لكَ:

قراءتي لروايتكَ علمتني هذه الحكمة:

لا يستكين الإنسان إلى مأساته إلا في صمتٍ وخوفٍ ورهْبةٍ.

المصدر: وكالات