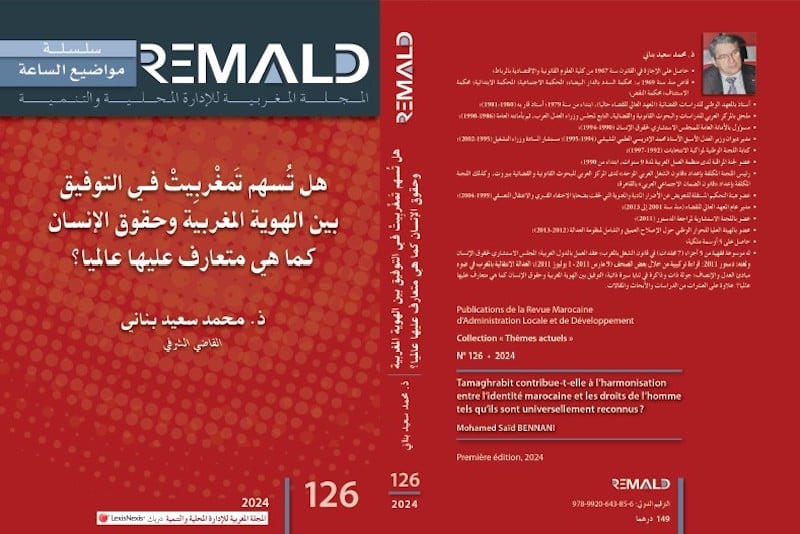

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) العدد 126 من سلسلتها “مواضيع الساعة”، تحت عنوان “هل تسهم تمغربيت في التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟”، للكاتب محمد سعيد بناني، القاضي الشرفي.

وأوضحت “ريمالد” أنها سبق أن أصدرت للكاتب نفسه مؤلفا تحت عنوان: «التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا»، نفد خلال أشهر معدودة، وأثار أصداء بشأنه، لكونه تطرق من جهة أولى أساسا إلى الجدل المثار أحيانا بين المرجعيتين الإسلامية والكونية، عندما تنظمان المضمون نفسه، لكن بجزاءات مختلفة؛ وتساؤلات من جهة أخرى عن كيفية معالجة الموضوعات الخلافية التي تتداخل فيها المرجعيات، وتتشابك فيها المفاهيم، وهي ذات ارتباط بالحريات وبالحقوق بصفة عامة، وعن الجهة أو الجهات المخولة لتوحيد الرأي بشأن مفاهيم هذه الحريات والحقوق، وذلك في خضم تعارض المرجعيتين الإسلامية والحقوقية كما هي متعارف عليها عالميا.

وفي هذا الصدد قال المؤلف إن الموضوعات المتعارضة تحتاج إلى جدل هادئ في القضايا الخلافية بين الأطراف المتعارضة، وأن يكون ذلك في سياق الاعتدال عند تحويل المبادئ إلى مفاهيم، لارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، وبالغائية في الفقه الغربي من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه استنتج في ما بعد من خلال مناقشاته، في مجالس مختلفة، للموضوع، أن “التروي والتأني من خلال إثارة بعض النقط سمة مشتركة لدى فئات عديدة من المغاربة”.

وأضاف محمد سعيد بناني أنه “بعد نفاد الطبعة الأولى أصدرت المجلة الطبعة ثانية مزيدة ومنقحة”، لافتا إلى أن “هذه النية صادفت الحديث في العديد من المناسبات عن «تمغربيت»، وصدور كتابات حولها، حيث انسابت الكلمة إلى أحاديث المغاربة اليومية، بمختلف شرائحهم ومشاربهم، وذلك في كل مرة يعتزون بما حققوه من إنجازات، فيفتخرون بها بشعور يمتزج بإحساس الانتماء إلى مغرب يعشقونه، ولينمو التعبير عن «تمغربيت» كوعاء يستجمع موضوعات في مختلف المجالات، أو كبوتقة تقوم بمزج الآراء والتصورات في قالب يضفي على الفكر المغربي نكهة الافتخار، الاعتزاز، التآزر، التضامن، التسامح، قبول الآخر، وغير ذلك من الأوصاف الإيجابية، التي تَبرز للملأ، وتقود الإنسان أحيانا، من حيث يدري أو لا يدري، إلى اختبار قدراته الشخصية في مواجهة الموضوعات المدرجة في بوتقة قد لا تستوعب بسهولة ويسر كل الموضوعات ذات المفاهيم المتعارضة”.

وتابع القاضي الشرفي بأنه سبق أن أثار عدة أسئلة في مجال الخلافيات النابعة عن تعارض المرجعيتين: “الدينية من منطلق الهوية المغربية التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة وفق المحددات التي وضعها الدستور من جهة، والكونية المرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا من جهة أخرى”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بمعالجة الموضوعات الخلافية التي تتداخل فيها المرجعيات، وتتشابك فيها المفاهيم، وتتعلق أساسا بالدفاع عن الحرية الشخصية من منطلق التعارضات القائمة بين المرجعيتين: الدينية والكونية؛ مثل الجهر بالإفطار في يوم رمضان، بل الجهر بالمثلية، الحرية في شرب الخمر، الإجهاض، العلاقات الرضائية خارج إطار المؤسسة الزوجية، المساواة في الإرث، إلغاء مبدأ تعدد الزوجات، عقوبة الإعدام، الربا، الردة؛ وهي موضوعات ذات ارتباط بالحريات وبالحقوق بصفة عامة”.

وأشار المؤلف ذاته إلى أن “المجلة في طبعتها المنقحة أكدت أن فئة ترى أن الحل يكمن في الرجوع إلى الشريعة الإسلامية من منطلق مقاصدها واجتهادات فقهاء الشريعة فقط، فيما ترى فئة أخرى أن الحل يكمن في حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، من منطلق الغائية في الفكر الغربي فقط؛ وأن كل فئة مكثت تقتصر على المذهب الذي تنتمي إليه، أو المدرسة التي تنتمي إليها، ليبرز التعارض ظاهريا أو حقيقيا، بين مبدأين دستوريين يعالجان المسألة الواحدة، أو بينهما وبين مقتضيات قانونية وضعية، ولكن على نحو مختلف”، لافتا الانتباه إلى أن “هوية مجتمع معين ليست أمرا ثابتا وسرمديا كما عبر عن ذلك بعض الباحثين، بل يرتبط بالمؤثرات الخارجية وبالتداول العلمي للأفكار والثقافات”.

“ولئن تمخضت عن ذلك أسئلة تتناسل، وأجوبة تتقاطع، وهي قد تختلف بشأن خلاف من الخلافيات دون التوصل في العديد من الحالات إلى حلول مقنعة بالنسبة لهذه الجهة أو تلك، فإنها أسئلة وأجوبة صادفت في هذه المرة بدايات الحديث عن تمغربيت في كتابات قليلة جذبتني إليها بعض المضامين المثارة في كتابين صدرا في السنة نفسها: الأول للأستاذ سعيد بنيس، تحت عنوان تمغربيت، محاولة لفهم اليقينيات المحلية، والآخر للأستاذ عبد الله بوصوف، تحت عنوان تمغربيت، محددات الهوية وممكنات القوة الناعمة”، يضيف الكاتب.

“وعلاوة على كتابات أخرى، واستنتاجات استنبطتها من الواقع المعيش، خلصت إلى محاولة التركيز على كلمة تمغربيت كمنارة بإمكانها أن تجسد الاستمرارية بالنسبة للمؤلف السابق (التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟)، وكَمَنجم مغربي، يمكن استغلال مكامنه وخيراته، في المجالين الديني والكوني، وذلك كانطلاقة لتضافر الجهود لدى النخبة المغربية من أجل العمل في سياق تحديين اثنين: الأول وطني، تجتهد فيه هذه النخبة أكثر ما يمكن، قصد الميل إلى الالتقاء في خطوط تتقارب في ما بينها في سياق جدل هادئ اتسم به المغاربة، واتضح ذلك جليا من خلال الأعضاء المساهمين في الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، باعتبارها تعتمد المرجعية الدينية؛ والتحدي الآخر العمل من طرف هذه النخبة على إقناع مفكري الدول الأخرى، الذين ينطلقون من الفكر الأحادي لحقوق الإنسان فقط، أو على الأقل إحراجهم، من خلال قوة ناعمة تعتمد الفكر ولا علاقة لها بقوة السلاح أو الاقتصاد”، يسجل الباحث في القضايا المجتمعية، قبل أن يزيد: “فعندما توجهت السلطات السياسية بالسويد إلى السماح لمتطرف بحرق المصحف الكريم في أول يوم من أيام عيد الأضحى، بادعاء وتبرير أن الأمر يندرج تحت حرية الرأي والتعبير، فإننا وجدنا تأييد التنديد بالإحراق من طرف العديد من المفكرين الأجانب، وهذا ما يساعدنا على اقتحام استعمالات القوة الناعمة بمفاهيم متطورة في قضايا خلافية أخرى”.

وفي بداية خاتمة مؤلفه “التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” أورد الكاتب ذاته: “أستحضر الإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تم النص عليه منذ دستور 1962، ولم يصدر إلى حد الآن، فظل مبدأ حق الإضراب يراوح مكانه منذ 58 سنة إلى حد كتابة هذه السطور (61 سنة حاليا)، بحيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة، بمختلف مشاربها واتجاهاتها، أن تصدر قانونا تنظيميا ينظم مساطر الإضرابات، وأنواعها، والمشروعة منها وغير المشروعة؛ لأستنتج من هذا الإهمال التشريعي ما أسميه «فخ الإصلاح الوهمي»”.

ويرى المؤلف أن “دستور 2011 تضمن عدة قوانين تنظيمية لم تبرز إلى الوجود”، مبرزا أن “ما يهمنا في بحثنا هو عدم صدور القانون التنظيمي النابع عن الفصل 133 من الدستور بشأن تحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، المتعلق بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور؛ لنعبر عن الخشية في السقوط مرة أخرى في «فخ الإصلاح الوهمي»”.

وذهب المصدر ذاته إلى أن “تأويل التعارض القائم في تصدير الدستور بين المرجعيتين النابعتين عن الهوية المغربية المتميزة بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها من جهة، والتأكيد على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا من جهة أخرى، إلى القول بإمكانية القيام بالتأويل من عدة مؤسسات معنية بالدستور، وهو ما أبانته الأستاذة نادية البرنوصي، حيث بإمكان البرلمان والفاعلين السياسيين والهيئات والمؤسسات المعنية المساهمة في تطوير المفاهيم من خلال النقاشات المساهمة فيها، أي مناقشة الموضوع نفسه من قبل الهيئات والمؤسسات من منطلقاتها الخاصة بها”، مسترسلا بأنه يرى من خلالها “مجالا مهما لإثراء المبادئ والمفاهيم النابعة عن الدستور”، ما جعله يعتمد تحليلا ينصب، آنذاك، على “التأويل بصفة عامة بشأن الموضوعات موضوع الخلافيات”.

وشدد المؤلف على أن “إذا كان عدم صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، المتعلق بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، لم يصدر، وبقي إلى حد الآن موقوف التنفيذ إلى أجل غير مسمى، ما يفوت على المتقاضين حق الولوج إلى القضاء الدستوري طلبا لحماية حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور؛ فإن ذلك لا ينبغي أن يحرم المؤسسات الأخرى والأشخاص من إبداء وجهات نظرهم في القضايا الخلافية، رغم كونهم لا يتوفرون على الكلمة الفصل في النهاية، لكون قرارات المحكمة الدستورية، طبقا للفصل 134 من الدستور، وحدها التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.

وأسهب محمد سعيد بناني في القول إن “عدم صدور القانون التنظيمي لا ينبغي أن يكبل أيدينا من مناقشة الموضوع بصفة استباقية، لكون الآثار قد تنصب على مؤسسات أخرى تشتغل، وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى، الذي ينظر في قضايا ذات علاقة بالمرجعيتين الدينية والكونية”، وزاد: “كما أن المداخلات، ولو كانت رمزية من هذا الجانب أو ذاك، عادة ما تنصب على مباشرة مهمة سياسية أكثر منها قانونية”.

“وإذا كنا في الجمع بين مرجعيتين، دينية وحقوقية، في تصدير الدستور، وهما قد يتعارضان في قضايا ذات ارتباط بالحريات وبالحقوق، فإننا نتساءل حول ما إذا كان المشرع الدستوري يروم، من خلال جمعهما في تصدير واحد، تقويم التعارضات وضبطها، أم إصلاح جوهر الخلافات”، يسجل الكاتب ذاته، قبل أن يضيف: “ذلك أننا لا نعثر على المبررات التي أدت إلى جمعهما في تصدير واحد، وإن كنا نعلم السياقات التي برزت قبل صدور مدونة الأسرة وبعدها، وتنامي مظاهر حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا منذ دستور 1992، الذي نص على هذا المبدأ لأول مرة”.

“بذلك نحن نعلم، كقانونيين، أن الجواب لن يكون تقنيا فقط، بل يستوجب التموقع ضمن العناصر القانونية والحقوقية والسياسية والعرفية والثقافية والتاريخية والمجتمعية وغيرها، والتي تعمل على ضبط الخلافيات بين المرجعيتين. ويبقى على المؤسسة المعنية بالتأويل، ولاسيما المحكمة الدستورية عند الاقتضاء، إقامة الحلول التوفيقية، التي قد تكون قاعدة مشتركة محددة للخاصيات التي تجمع بين المبدأين المتعارضين، الديني والكوني. ونعلم كذلك أن عملية التنقيح أو التهذيب لن تكون عملية سهلة، لأن الإشكال يكمن عادة في تحديد عتبة كل مرجعية على حدة قبل الذهاب إلى البحث عن الحل التوفيقي، الذي نرى أن يكون بعيدا عن أنانية الفكر الواحد أو الأفكار الجاهزة أو الأحكام المسبقة، والتوجه معا إلى البحث عن حلول مبتكرة ترضي الجميع، أو الجزء الأكبر من المجتمع على الأقل”، يتابع الكاتب.

ويحاول المؤلف تبرير خلاصاته بالتأكيد على أنه “من البديهي أنه كلما كانت الموضوعات دقيقة وصعبة كلما كانت مجابهتها تقتضي الشجاعة والجرأة، بل المجازفة، إذ يقتضي الأمر آنذاك ترجيح الإبداع والابتكار، الذي يروم المرونة على طريقة «تمغربيت»، كشعار لإبراز أشعة الصحوة المثمرة بالنسبة للمستقبل، وبالتالي التخلي عن بعض الوضعيات غير السليمة”.

وأورد الكاتب ضمن مجلة ريمالد: “حان الوقت لرسم حصيلة أولية لآثار كلمة «تمغربيت» بشأن الموضوع الذي أعتمده، وهو التوفيق بين مبدأي الهوية المغربية حيث يتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، وبين حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. ولا أخفي أن فرز الموضوعات ضمن هذين المبدأين والتوفيق بينها أمر صعب المراس، فالتوفيق بين ثنائية المراجع من منطلق المبدأين يقتضي دعم النقاش الهادئ، الذي نرغب دائما ألا يقود إلى الفشل، بل يساهم في تقوية الحريات والحقوق من خلال التوفيق بين الهويتين، الدينية والحقوقية”.

وخلصت المجلة إلى أن “الكتاب تطرق إلى ثلاثة أبواب رئيسية: الأول ينصب على كلمة تمغربيت، وما تثيره من جدل، وموجهاتها نحو التوفيق بين المرجعيتين الدينية والحقوقية، مع محاولة الإحاطة بالعناصر المساهمة في التوفيق بينها؛ والثاني يتطرق إلى تمغربيت كلغة تواصل وفكر، من خلال حوار نوده هادئا، وطنيا ودوليا، في سياق الوحدة الثقافية وتطورها؛ والثالث يشير إلى ما قد يصادف المحكمة الدستورية من جدالات هادفة إلى التقريب بين مختلف المفاهيم المرسخة للمرجعيتين الدينية والحقوقية، من خلال تأويل دستوري عند تعارضهما، والسعي إلى وضع مبادئ تسهم في إبراز فرادة النموذج المغربي”.

المصدر: وكالات